Cette année, j’ai emmené ma mère à Arles avec moi. Mauvaise idée ? Pas du tout. Mais je ne vais pas vous cacher qu’après 40 expositions, nos pieds nous en voulaient officiellement. Nous avons survécu grâce à la beauté des photos, des lieux mais aussi aux fontaines d’eau fraîche, et à une bonne quantité de fou rires.

Comment vous raconter tout cela ? Impossible de tout résumer, je vais donc me concentrer sur mes coups de cœur, les expositions qui m’ont vraiment bouleversée.

Mais commençons par le commencement. Que sont les Rencontres de la Photographie à Arles chaque année ? C’est le plus grand (et à mon avis le plus beau) festival dédié à la photographie, qui transforme Arles en musée à ciel ouvert tout au long de l’été. Avec une soixantaine d’expositions, des projections nocturnes au Théâtre antique et la célèbre « Nuit de l’année », toute la ville vit au rythme des images. C’est un événement incontournable qui allie découvertes, jeunes talents, rétrospectives et rencontres passionnées avec ceux qui font le monde de la photographie aujourd’hui.

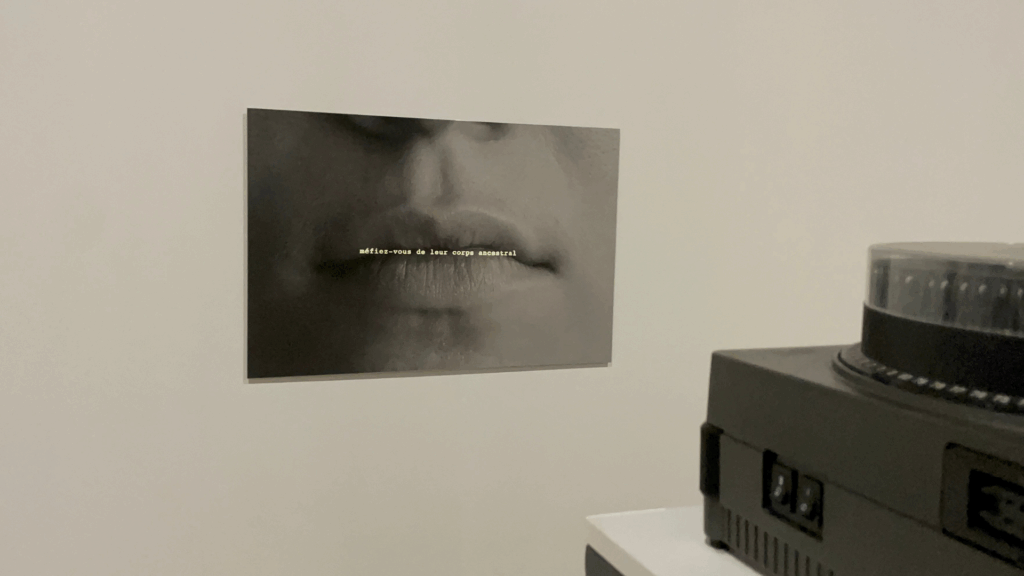

Agnès Geoffray, « elles obliquent elles obstinent elles tempêtent »

En numéro un, sans hésitation, l’exposition d’Agnès Geoffray à la Commanderie Sainte-Luce. Rien que le titre donnait envie d’entrer, comme une promesse de résistance. À l’intérieur, j’ai pris une claque. On marche au milieu de portraits fictionnels et d’archives qui se répondent. Ce n’est pas une expo confortable : les visages, les corps, les gestes semblent nous interpeller. Ce sont ceux de jeunes filles enfermées, « corrigées » parce qu’elles avaient eu l’audace de ne pas rentrer dans le rang.

Geoffray fabrique une mémoire où l’intime devient politique. Ses images, entre poésie et dureté, réveillent une colère sourde. C’est beau, mais pas le beau décoratif qu’on accroche au salon. C’est un beau qui dérange, qui colle à la peau. Je me suis surprise à retenir mon souffle devant certains portraits, comme si ces héroïnes silencieuses me fixaient pour me dire : « Et toi, qu’est-ce que tu ferais à notre place ? »

Letizia Battaglia, la rage et la tendresse

Après cette plongée, ma mère et moi avons filé voir Letizia Battaglia. Changement d’ambiance ? Pas vraiment. Ici aussi, la photographie refuse le confort. Battaglia, c’est la Sicile des années de plomb, la mafia, les morts dans la rue, les enterrements. Mais c’est aussi les enfants qui rient, les femmes qui dansent, la vie qui continue malgré la peur.

J’ai adoré cette tension permanente entre la rage et la tendresse. Battaglia n’est pas une photographe distante, c’est une combattante avec un appareil photo. Ses images font mal, mais elles réparent aussi. J’ai vu ma mère émue, presque en larmes devant certaines photos d’enfants. C’est peut-être ça, la force de Battaglia : rappeler qu’au milieu du chaos, il reste l’humanité.

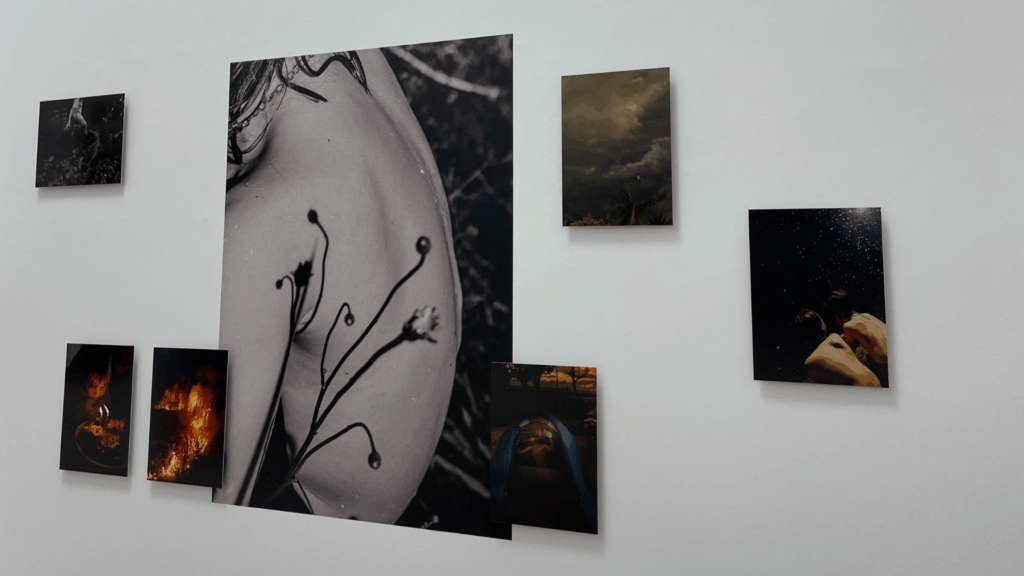

Lisa Sorgini, la maternité sans filtre

Autre choc, plus intime : l’exposition de Lisa Sorgini. Elle photographie la maternité comme je ne l’avais jamais vue représentée. Pas les clichés sages de la mère épanouie dans une lumière douce, mais le quotidien brut : des enfants qui hurlent, des mères fatiguées, des gestes de tendresse volés entre deux cris.

Ses images m’ont fait rire, parfois grimacer, toujours réfléchir. Parce que derrière, il y a une vraie question : pourquoi est-ce qu’on maquille encore autant la maternité dans l’imaginaire collectif ? Pourquoi faut-il que ça ait l’air lisse, doux, « naturel » ? Chez Sorgini, c’est l’inverse. C’est intense, désordonné, un peu sale parfois, et terriblement vrai.

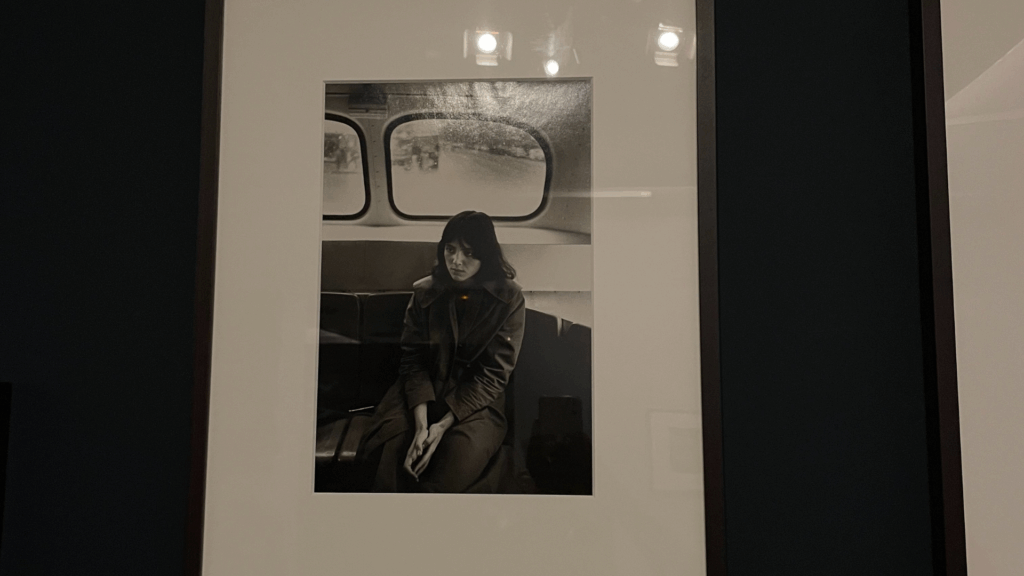

Louis Stettner, l’humanisme en héritage

Et puis il y a eu Louis Stettner. Une respiration après toutes ces émotions, mais une respiration profonde, qui vous rappelle que la photographie, au fond, est une affaire d’humanisme.

Ses images de New York ou de Paris racontent les travailleurs, les passants, les solitaires. Ce n’est jamais spectaculaire. Ce sont des instants de rien, mais qui, mis bout à bout, forment une grande fresque humaine. Stettner regardait le monde avec douceur, et ça se sent. Dans cette salle, j’ai vu des gens ralentir, prendre le temps de s’attarder sur chaque cliché, comme si chacun voulait prolonger ce moment d’humanité.

À la fin…

En sortant, ma mère et moi avons repassé nos coups de cœur. Elle était émue par Battaglia ; j’étais encore hantée par Geoffray ; toutes deux, nous étions bouleversées par Sorgini et apaisées par Stettner. Et plus nous avancions, plus nous réalisions que ce que nous rapportions d’Arles n’avait rien à voir avec des sacs fourre-tout ou des catalogues : c’était la façon dont les images s’étaient installées en nous, éveillant quelque chose de silencieux et d’intense.

C’est peut-être cela, en fin de compte, la véritable magie des Rencontres : vous laisser repartir les jambes lourdes mais la tête pleine, l’âme bouleversée mais vivante, comme si chaque exposition avait déplacé un petit fragment du monde en vous. Une fatigue heureuse, un chaos lumineux et l’impression très nette d’avoir vu, pensé et ressenti un peu plus que la veille.

– Flavie